8月<葉月:はづき>に使える時候の挨拶を、ビジネス編(フォーマルなシーン)とプライベート編(カジュアル/かしこまったシーン)に分けてご紹介します。

8月のイベント/残暑見舞い、お盆、夏祭り

8月8日に立秋を迎え、暦の上では秋がはじまりますが、実際には一年で一番暑い時期です。暑い中でも楽しめたり、元気をもらえる、「ひまわり・あさがお・花火・夏祭り」などの話題を入れてみてはいかがでしょうか。

また、23日の処暑を過ぎたあたりから夏の終わりの気配が漂いはじめると言われております。しかし、近年の温暖化により、朝の空気感や空の色は秋を感じつつも暑い日が続きますので、疲れも出てきます。お相手を気遣う言葉を書くとよいでしょう。

ビジネス編

目もくらむような真夏の日差しのパワーが、ますます貴社の発展の後押しをしていることと存じます。

納涼花火大会が開催される時期となりました。

弊社からも夜になると花火の音が聞こえ、活気をもらいながら仕事に励んでおります。

弊社からも夜になると花火の音が聞こえ、活気をもらいながら仕事に励んでおります。

強い日差しに向かって元気に咲いている向日葵のように、○○先生におかれましてはますますご活躍のこととお喜び申し上げます。

猛暑到来となりましたが、□□様には変わらずお元気にお過ごしのことと存じます。

立秋を過ぎても暦上のことと言わんばかりに居座る暑さですが、お障りなくお過ごしでしょうか。

日頃は何かとお世話になり、誠にありがとうございます。

日頃は何かとお世話になり、誠にありがとうございます。

残暑を逆手にとって、昨年のメンバーでビアガーデンに繰り出したいこの頃ですね。

皆様、お変わりありませんでしょうか。

皆様、お変わりありませんでしょうか。

秋の到来が待ち遠しいこの頃、□□先生におかれましては、ご健勝にお過ごしのことと存じます。

晩夏の候、貴社におかれましては、いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。

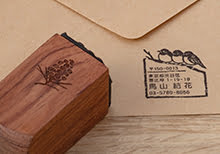

残暑お見舞い申し上げます

立秋を過ぎてもなお暑い日が続いておりますが、皆さま、お元気でいらっしゃいますでしょうか。

立秋を過ぎてもなお暑い日が続いておりますが、皆さま、お元気でいらっしゃいますでしょうか。

残暑お伺い申し上げます

初秋の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

初秋の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

残暑お伺い申し上げます

例年にない冷夏となりましたが、ご清祥のこととお喜び申し上げます。

例年にない冷夏となりましたが、ご清祥のこととお喜び申し上げます。

台風が次々と発生し、天気予報が気になるこの頃、

貴社の皆様におかれましては低気圧にも負けずお元気でご活躍のことと存じます。

貴社の皆様におかれましては低気圧にも負けずお元気でご活躍のことと存じます。

8月も残りわずか。夜風が心持ち涼しく感じるようになってまいりました。

夏のお疲れは出ていらっしゃいませんか。お伺い申し上げます。

夏のお疲れは出ていらっしゃいませんか。お伺い申し上げます。

<使用時期について>

上記の表では文例に合わせて使用時期を上旬・中旬・下旬で分類していますが、なかには複数時期に渡り使用できるものや、2ヶ月に渡り使用できる時候の挨拶もあります。

また、その年の気候に合わせて送るお相手の住んでいる地域や、送り手が住んでいる地域で感じている季節感を盛り込むことも大切です。

上記の表では文例に合わせて使用時期を上旬・中旬・下旬で分類していますが、なかには複数時期に渡り使用できるものや、2ヶ月に渡り使用できる時候の挨拶もあります。

また、その年の気候に合わせて送るお相手の住んでいる地域や、送り手が住んでいる地域で感じている季節感を盛り込むことも大切です。

プライベート編

残暑厳しき折/晩夏の候/暮夏の候/新涼の候

立秋とはいえ、まだまだ暑い日が続きます。

虫の音に秋のおとずれを感じる今日この頃です。

もうすぐ夏休み。楽しい季節を満喫できそうですか。

盆踊りのにぎやかな音色が聴こえてきます。

秋風が待たれる頃、体に疲れが出ないよう気をつけましょう。